제8장 소녀: 소아성애의 정당화와 그에 맞서기

(3) 벌거벗은 정물로서의, 혹은 순수한 자연으로서의 소녀

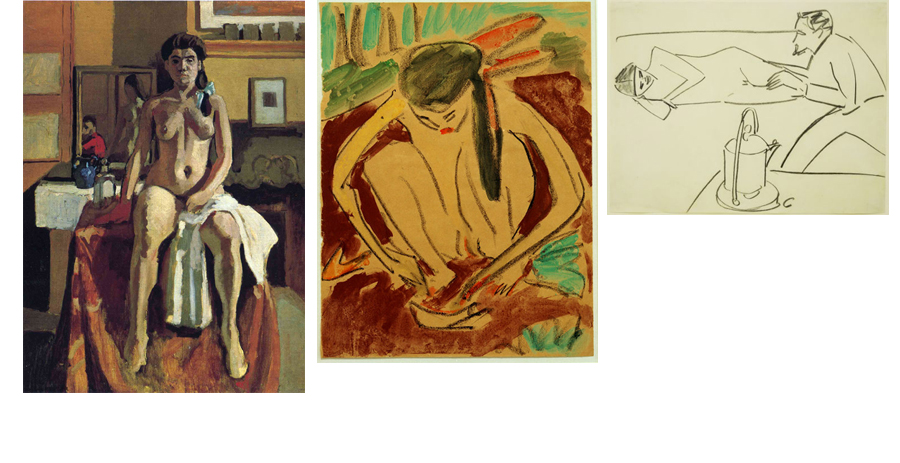

앙리 마티스 ‘카멜리나’ 딱딱한 테이블에 앉은 소녀 누드

이 구도는 조형성 추구라는 가치 아래 사람을 사물 취급

다리파 화가인 ‘키르히너’ 작품선 신체 대부분 특징 생략

반면 여자아이 성기 부분 형태·색채로 명확하게 묘사돼

[이윤희 수원시립미술관 학예과장]20세기 전반의 위대한 화가로 일컬어지는 앙리 마티스(Henri Matisse), 그를 미술계의 중심에 세운 야수파(Fauvism) 시기 이전에 그린 누드 한 점을 감상해보자. ‘카멜리나’라는 제목의 이 작품은 여성 누드화이다. 비너스도 디아나도 숲속 요정도 아닌 카멜리나, 모델료를 받고 마티스의 앞에 앉은 소녀를 그린 이 그림에서, 무언지 이전의 누드화와 다르다는 느낌을 받게 된다. 그것은 모델인 카멜리나의 당당한 정면 포즈 때문인가? 아니면 그녀의 뒷모습과 더불어 카멜리나를 그리고 있는 마티스 자신의 모습이 비추어지고 있는 거울의 존재 때문인가? 그도 그렇지만 이 그림에서 가장 당혹스러운 부분은, 카멜리나가 의자나 침대에 앉아 있는 것이 아니라, 그러니까 사람이 앉을 법한 가구에 앉아있는 것이 아니라 테이블에 다른 정물과 같이 앉아있다는 사실이다.

마티스의 이 그림은 그의 길고 긴 예술의 여정 가운데 다소 어두운 시기에, 즉 자신의 추구하고자 했던 혁신적인 변화를 이루기 위해 전통적 기법으로부터 벗어나고자 암중모색을 하던 시기에 그려진 것이라 평가된다. 그리고 미술사에서 이 그림은 딱딱한 사각의 요소들이 짜임새 있게 구성된 가운데, 둥근 신체를 가진 모델이 대조를 이루며 빚어내는 화면의 구도에 초점이 맞추어져 해석되고 있다. 사실 누드라는 소재 자체는 미술사에서 면면히 내려오는 전통적인 소재이지만, 마티스가 이룩한 이후의 조형적 성과에 비추어 이 그림이 해석되어 왔던 것이다. 마티스의 슬럼프시기에 그린 그림이건 어쨌건 간에 사실상 이전에 그려진 누드와 가장 다른 지점은 테이블에 정물처럼 앉아있다는 사실로 보이는데, 이에 대해서는 별다른 해석이 아직 없다.

정물이란 무엇인가. 움직이지 앉는 사물, 그러니까 카멜리나가 앉아서 테이블에 짚은 손의 바로 옆에 있는 술병이거나, 혹은 마티스 자신이 비추어지는 거울, 그리고 그 앞에 놓인 파란 화병 같은 것들을 그린 그림을 정물화라고 부른다. 카멜리나라는 실명까지 밝히고 있는 이 그림 속 소녀는 사람이 앉는 자리가 아닌 딱딱한 테이블에 앉아, 사물과 더불어 화가가 요구하는 정면의 포즈를 취하고 있는 것이다. 카멜리나는 땋은 머리를 파란 리본으로 묶고 옷을 벗은 채 벌려진 다리 사이를 가리기 위해 흰색 천을 한쪽 다리에 걸치고 있다. 발이 땅으로부터 떨어져 있어서 중심을 잡기 위해 한쪽 손은 테이블을 짚고 있었을 것이다. 포즈를 취하는 동안 엉덩이가 참 아팠을 것 같다는 소녀에 대한 감정이입 이외에도, 사람을 테이블에 올려놓은 이 구도는 화면의 조형성 추구라는 가치 아래에 사람이 사물로 취급될 수도 있다는 것이 충격으로 다가온다. 이 시기의 모델들은 대개 가난한 집안 출신으로, 하나같이 어린 시절부터 재봉일이나 세탁부로 일하다가 화가의 눈에 띠어 옷을 벗고 포즈를 취하는 길로 들어섰다. 또한 누드 모델을 서는 일 이외에 화가의 육체적인 애인 역할을 하는 경우도 빈번했다.

그림 속 카멜리나보다 더 어린, 정말 어린아이인 경우도 있다. 다리파(Die Brucke)의 이십대 청년 화가들은 여덟살의 프랜지(Franzi)와 열두 살의 마르첼라(Marzella)가 화실에서 혹은 야외에서 옷을 벗고 노는 모습을 그림으로 남겼다. 이들 가운데 프랜지는 실제 이 소녀의 살아간 이력이 밝혀진 경우이다. 애칭으로 프랜지라고 불리던 이 소녀의 원래 이름은 리나 프란치스카 레어만(Lina Franziska Fehemann)으로 1900년생이다. 프랜지와의 만남에 대해서는 다리파 화가들의 증언이 좀 엇갈린다. 에리히 헤켈(Erich Heckel)은 프랜지와 마르첼라가 화가였던 남편이 죽은 한 여성의 딸이라고 말했으나, 다리파 화가들이 활동했던 드레스덴 시의 교회 등에 남아 있는 인적 정보로 찾은 실제 프랜지는 열두 명의 자제를 둔 가난한 집안의 막내딸이었다고 밝혀진 바 있다. 헤켈이 굳이 화가 남편이 죽은 부인의 딸들이며, 어머니의 동의를 얻어 두 딸을 모델로 했다고 말했던 것은 이후의 도덕적 논란을 피하기 위해서가 아니었을까 짐작해본다. 여러 정황을 짜 맞추어 볼 때 다리파 화가 중 한 명인 키르히너(Ernst Ludwig Kirchner)의 애인이었던 도도(Dodo)가 프랜지 어머니의 생업이었던 모자 만드는 가게에서 어린 소녀를 만났고, 키르히너에게도 소개했던 것이라고 추정하는 쪽이 개연성이 있어 보인다. 프랜지는 1909년에서 1911년까지 화가들이 공동으로 쓰는 작업실에서 그들의 모델이 되었고, 원시적인 공동체를 꿈꾸었던 화가들의 당가스트 호숫가로의 긴 여행에도 동행했다. 세월이 흐른 후에 키르히너가 프랜지를 수소문해 찾았을 때는 두 아이를 낳은 미혼모의 상태로 불행해 보였다고 전해진다.

1909년과 1911년 사이의 다리파 그림들 속에는 프랜지가 수도 없이 등장하고, 화가들의 스케치북 속에는 더 많은 이 아이의 모습이 등장한다. 키르히너의 ‘쪼그려 앉아있는 소녀(프랜지)’는 옷을 입지 않고 야외에서 흙놀이를 하는 것 같은 프랜지의 모습이 보인다. 굵은 윤곽선으로 그려져 있고 세부가 생략되어 있어 프랜지 주변에 있는 사물들이 명확하게 구분이 가지는 않는다. 저 멀리 풍경에 큰 나무들이 서 있는 것처럼 보이고, 아이의 옆에는 푸른꽃들이 보인다. 아이가 가지고 놀고 있는 것이 그릇인지 아니면 돌멩이인지 식별하기 어렵지만 쪼그려 앉은 채 무엇인가에 열중하고 있는 모습이다.

다리파 화가들은 아이에게 포즈를 주문하기도 했지만 아이가 자연스럽게 일상 속에서 놀고 있는 모습을 생동감 있고 빠르게 그려냈다. 화면 속 거친 필치는 그림을 그리는 속도감을 증언해 주는 것이기도 하다. 그런 이유로 ‘쪼그려 앉아있는 소녀’ 역시 얼굴의 생김이나 신체의 세부적인 부분들이 과감하게 생략되고 대략의 형태만 그려져 있음을 알 수 있다. 모든 형태가 생략 혹은 왜곡되어 있는 이 그림 속에서 유독 신경을 쓴 마지막 터치가 보이는데, 잘 들여다보면 아이의 성기 부분과 입술에 붉은 색이 칠해져 있는 것이 보인다. 다리파 화가들은 실제의 형태와 색채를 과감히 왜곡함으로써 거친 화면을 만들어내면서도 여자아이의 성기 부분의 형태와 색채를 빠뜨리지 않았다. 오히려 성기 부분을 강조한 것으로 보이는데, 이것은 좀 이상하지 않은가? 이것은 그들의 수많은 드로잉 속에서도 발견할 수 있는 특징이다.

순간적인 움직임을 포착한 드로잉 작품 ‘에리히 헤켈과 대화를 나누면서 누워있는 프랜지’에는 소파에 길게 누워있는 프랜지와 아이에게 다가가는 다리파 화가 헤켈의 모습이 등장한다. 아이는 벌거벗고 누워있는데 헤켈은 옷을 입고 있는 것으로 보인다. 아이는 한 팔로 머리를 괴고 다가오는 헤켈을 향해 웃음을 짓고 있는 것처럼 보이고 헤켈은 다소 급격한 발걸음으로 아이를 향해 걸어가고 있다. 여기서도 인체 대부분의 특징들이 생략되어 있는 반면, 아이의 성기 부분이 W자로 명확하게 묘사되어 있음을 볼 수 있다.

다리파 화가들은 기존의 도덕과 질서를 벗어난 새로운 세계를 꿈꾸었기 때문에, 일종의 누드 공동체를 실행하기도 했다. 사람들이 없는 호숫가나 해변에서 그러한 공동체적 생활을 실제로 실험했고, 작업실 안에서도 화가들 스스로 벌거벗고 찍은 사진들이 있기 때문에 아이의 누드가 이들의 세계관으로 보자면 이해가 되기도 한다. 하지만 왜 이들이 선호했던 모델은 어린 소녀여야만 했을까. 가난한 집안의 열두 번 째 아이 프랜지는 부모로부터 허락을 받고 화실을 드나들었을 것으로 생각되며, 또 소정의 모델료를 부모에게 안겨주었을 것이다. 프랜지 스스로도 화가 아저씨들과의 생활을 즐거워했을지도 모른다. 탈문명을 꿈꾸던 화가들로서는 교육을 받지 않고 천진난만한 여자아이들처럼 ‘순수한 자연’의 상태를 구현할 수 있는 모델은 없을 것이라고 여겼을 것이다. 하지만 의문은 가시지 않는다. 왜 ‘여자아이’가 ‘순수한 자연’의 표상이어야 했을까. 인간은 사회적이고 문명적인 존재이다. 그리고 스스로 문명적인 활동 가운데 하나인 그림을 그리면서 왜 자연의 역할을 어린 여자아이에게 투사해야 했을까. 이들은 야생의 나무나 풀을 그리듯, 호수와 돌멩이를 그리듯 사물의 일부로, 혹은 멋모르고 뛰어다니는 어린 강아지를 그리듯 프랜지를 그렸던 것은 아닐까 생각된다. 그러면서도 남성 화가들이 ‘여자 아이’이기 때문에 가지는 에로틱한 느낌들이 완전히 벗어날 수 없었던 것이, 굳이 성기를 강조하여 그리는 행위로 드러나지 않았을까.