제2장 시선: 불쾌한 시선을 견디는 방법

(3) 빤히 쳐다보는 여자의 시선에 당황하다

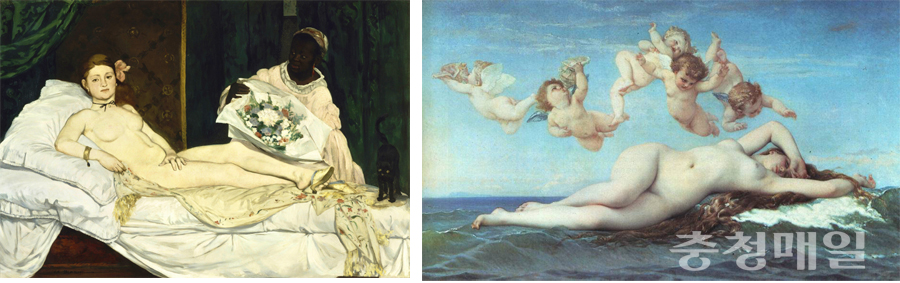

1865년 살롱전 입선작 마네의 ‘올랭피아’ 대중에게 파장

2년 전 대상작인 카바넬 ‘비너스의 탄생’과 확연한 차이

여신급도 아닌 매춘부 같은 여성이 당당하게 정면 응시

심드렁한 표정 속 그림…에로틱한 관음증에 찬물 끼얹어

[이윤희 청주시립미술관 학예팀장]크니도스섬의 수줍은 비너스와는 정반대로 거만한 시선으로 공분을 불러일으킨 그림 속 여인도 있다. 에두아르 마네(Edouard Manet)가 그린 ‘올랭피아(Olympia)’라는 제목의 그림에 보이는 나체의 여성은 침대에 누워 크니도스의 비너스와 유사하게도 한 손으로 음부를 가리고 있다. 이 여성은 옷을 입지 않았지만, 발에는 슬리퍼를 간당간당하게 걸치고, 머리에는 커다란 붉은 꽃을 척 꽂고 있으며, 팔목에는 이슬람풍의 팔찌를, 목에는 당시 젊은 여성들 사이에서 유행하던 초커(choker)를 둘러매고 있다. 검은 배경에 가려져 잘 보이지 않지만 흑인 하녀가 그녀에게 꽃다발을 가져다주고 있고, 그녀의 발치에는 검은 고양이가 꼬리를 바짝 치켜 올리고 있다.

한 손으로 음부를 가린 침대 위의 여인을 그려 마네는 1865년 프랑스의 국가공모전인 살롱(Salon)전에 제출하여 입선작으로 전시되었는데, 이 작품을 본 관객들은 혀를 차거나 때로는 분노하여 우산이나 지팡이로 작품을 훼손하려 했다고 전해진다. 무엇이 그렇게까지 분노할 일인지, 훨씬 더 분노를 일으키는 작품들을 많이 알고 있는 지금의 입장에서는 이해하기 어려울 수도 있으나, 바로 2년 전에 살롱전에서 대상을 받은 작품과 비교해보면 절로 고개가 끄떡여진다.

1863년의 살롱전 대상 작품인 알렉상드르 카바넬(Alexandre Cabanel)의 ‘비너스의 탄생’은 더할 수 없이 매혹적인 여성으로 비너스를 그려내고 있는데 반해, 마네의 ‘올랭피아’는 도무지 아름다운 구석이라고는 찾을 수 없는 거친 그림으로 보이는 것이다. 카바넬의 비너스는 늘씬하고 풍만한 몸매를 최대한 굴곡지게 드러내기 위해 양팔을 위로 치켜 올리고 있다. 마치 금방 잠에서 깨 기지개를 켜는 것처럼 한쪽 팔을 길게 머리 위로 올리고, 햇살에 눈이 부시다는 듯이 다른 쪽 팔로 어슴프레하게 뜬 눈을 가리고 있다. 몸을 비틀어 몸의 구석구석이 현란하게 형태를 드러내고 금발의 머리칼이 파도처럼 물결치며 아름다움을 배가시키고 있다. 한마디로 카바넬은 여성을 볼만하게 그려내는 데 도가 튼 화가였던 것이다. 이 작품이 살롱전에 전시되던 해 바로 나폴레옹 3세의 눈에 들어 작품이 컬렉션되었을 뿐 아니라 카바넬은 국립미술학교인 에콜 데 보자르의 교수가 되었다.

카바넬의 비너스에 비하면 마네의 ‘올랭피아’는 처참해 보일 정도이다. 여성 신체의 묘사는 둘째 치더라도 화면 전체에서 보이는 색채의 조화와 빛의 운용 측면에서 보면 두 작품 간의 차이는 매우 확연하다. 카바넬의 작품에서는 아름다운 푸른색을 배경으로 파도의 물결과 구름 한 점조차 부드럽게 묘사되고 있으며, 비너스의 백옥같은 피부와 신체의 굴곡에 따른 섬세한 명암은 관객의 시선을 자꾸 그녀의 신체 구석구석으로 이끈다. 반면 마네의 화면은 지나치게 검거나 지나치게 희다. 흰 시트의 침에는 눈이 부셔서 오래 바라보기 어렵고 검은 배경은 너무 어두워 고양이와 하녀가 보이지 않을 정도인 것이다. 쓱쓱 대충 칠한 것 같은 붓질들이 화면 전체에 난무하고, 침대와 벽과 커튼의 거리감조차도 명확히 표현되지 않았다. 카바넬은 당시 살롱풍이라고 일컬어지는 아카데믹한 화풍의 일인자였고, 마네는 제도권 공모전에 자꾸 응시를 하기는 하지만 도저히 받아들여지기 어려운 반항적 화풍, 당시로서의 재야권이라고 볼 수 있는 인상주의를 예고하는 화풍을 가지고 있었던 것이다.

당대의 관객들이 마네의 ‘올랭피아’를 바라보며 분노를 느꼈던 이유는 하나 더 있다. 어쩌면 가장 중요한 지점으로, 예쁘지도 않은 벌거벗은 여성이, 그것도 비너스나 되는 여신급도 아닌 일반 여성이, 침대에서 장신구를 주렁주렁 달고 있는 매춘부같은 여성이, 눈을 똑바로 뜨고 화면 밖을 바라보고 있는 것이다. 그림 속에서 화면 밖을 바라보는 인물은 관객과 늘 눈이 마주치게 되어 있다. 관객이 발걸음을 옮겨도 그림 속 여인이 자꾸 관객을 쳐다보는 것처럼 느끼게 될 것이다. 그림을 보는 사람은 나인데, 그림 속 여자가 나를 바라보는 것 같은 황당함. 벌거벗고 있지만 부끄러움을 타지도 않으면서 심드렁한 표정으로 정면을 바라보는 마네의 ‘올랭피아’는 당시 관객들에게 너무도 기분 나쁘고 충격적인 작품으로 여겨질 만했다. 여성 주인공은 여신이라 하더라도 당당하기보다는 시선을 받는 인물이어야 하고, 여성 자신의 얼굴은 수줍다는 듯 다른 곳을 향해야 한다. 이렇게 얼굴을 돌린 여성 인물이어야 부담 없이 감상이 가능한데, 아름답지도 않은 매춘부같은 여인이 애정을 갈구하는 것도 아닌 덤덤한 시선을 상대에게 던질 때, 내심 즐기던 에로틱한 관음증에는 찬물이 끼얹어지는 것이다.

카바넬의 ‘비너스의 탄생’에서 바다에 누운 비너스의 시선은, 자신의 팔로 반쯤 가려져 있기 때문에 그 시선이 어디를 향하는지 알기 어렵다. 비너스의 시선은 사실 어느 방향을 향하고 있기보다 그냥 눈을 감고 있는 것에 가깝기 때문에, 관객을 똑바로 쳐다보고 있는 올랭피아와 비교해 보면 그녀의 육체를 감상하는데 어떤 심적 거리낌도 발생하지 않는다. 그리고 비너스의 얼굴은, 확실히 누구인지 알아볼 수 없어도 아름다움 그 자체일 것이라 ‘추정’된다. 반면 올랭피아는 어떤가. 올랭피아의 얼굴은 구체적인 모델이 있는 ‘초상’이다. 특히 여신을 묘사할 때는 아무리 아름다운 여성이라도 실제의 여인은 어딘가 결함이 있기에, 여러 여성들의 아름다운 부분들만을 결합하여 창조한다는 고래로부터 전하는 일화들이 있어 왔다. 고대의 화가 제욱시스가 헬레네를 그리기 위해 한 명이 아니라 다섯 명의 소녀를 선발해 아름다운 부위를 따로 그려 여신을 완성했다는 이야기는 그 중의 하나이다. 이것은 어느 한 개인의 아름다움을 표현하기보다는 여성의 아름다움을 대표하는 이미지를 찾기 위한 방법이었을 것이다.

이것이 실제 인물의 초상인지 아니면 창조된 인물상인지를 어떻게 구분하는가 하는 질문이 생길 수 있겠다. 그러나 그림을 잘 들여다보면 특정인의 초상인지 아니면 화가의 머릿속에서 만들어진 창조물인지를 어느 정도는 알 수 있다. 초상은 그 생생함의 정도가 만들어진 인물상과 확실히 다르다. 마네의 ‘올랭피아’는 그림 속의 시선과 맞닥뜨리는 순간 특정한 여성의 초상임을 확신할 수 있다. 그리고 우리는 이 여성의 이름까지도 알고 있다. 당시 열여덟이었던 빅토린 뫼랑(Victorine Meurent)이 ‘올랭피아’의 실제 주인공이다.

빅토린 뫼랑은 브론즈를 다루는 장인의 딸로 태어나 어깨 너머로 모델링의 기술을 익혔고, 여성들을 위한 사설 화실에 다니면서 그림을 그린 미술학도였다. 하지만 예나 지금이나 미술은 몇몇 성공적인 화가들을 제외하면 생계를 잇는 데는 별 효과적인 방도는 아니어서, 빅토린 뫼랑은 거리에서 기타를 치며 노래를 불렀다. 뫼랑은 기타 이외에도 여러 악기를 다룰 줄 알았다니, 음악에도 재능이 있었던 것으로 보인다. 마네는 거리에서 연주를 하는 뫼랑의 모습을 한 번 그렸고, 자신의 모델이 되어 달라고 부탁했다. 당시에는 직업 모델이 있었지만 대개 매춘부와 동일한 취급을 받았다. 외간 남자 앞에서 포즈를 취하고 때로 옷을 벗는 직업이었을 뿐 아니라 애인 역할도 해 주는 것이 상례였기 때문이다. 마네의 ‘올랭피아’와 ‘풀밭 위의 점심’에서 관객을 바라보는 빅토린 뫼랑에 대해서도 이런 저런 소문들이 있다. 그러나 중요한 것은, 빅토린 뫼랑은 한때 마네의 모델이었지만 전문화가였고, 살롱전에도 여러 번 입선한 경력이 있으며, 마네가 살롱전에 응모해 낙선했던 해에 뫼랑이 당선되어 당당히 그림을 전시한 적도 있다는 사실이다. 지금은 화가로서의 빅토린 뫼랑의 존재는 없어지고 ‘올랭피아’ 속 누드만이 기억되고 있지만 말이다. 마네는 그녀를 모델로 한 ‘올랭피아’로 수천년을 이어 오던 시선의 역전을 이루었고, 현대미술의 흐름을 뒤바꾸게 된다.